Emanzipation der Künste

Die im August erschienene Publikation „Auf dem Weg zur Kunstuniversität: das Kunsthochschul-Organisationsgesetz von 1970“ dokumentiert erstmals umfangreich den historischen Verlauf der Hochschulwerdung der österreichischen Kunstuniversitäten.

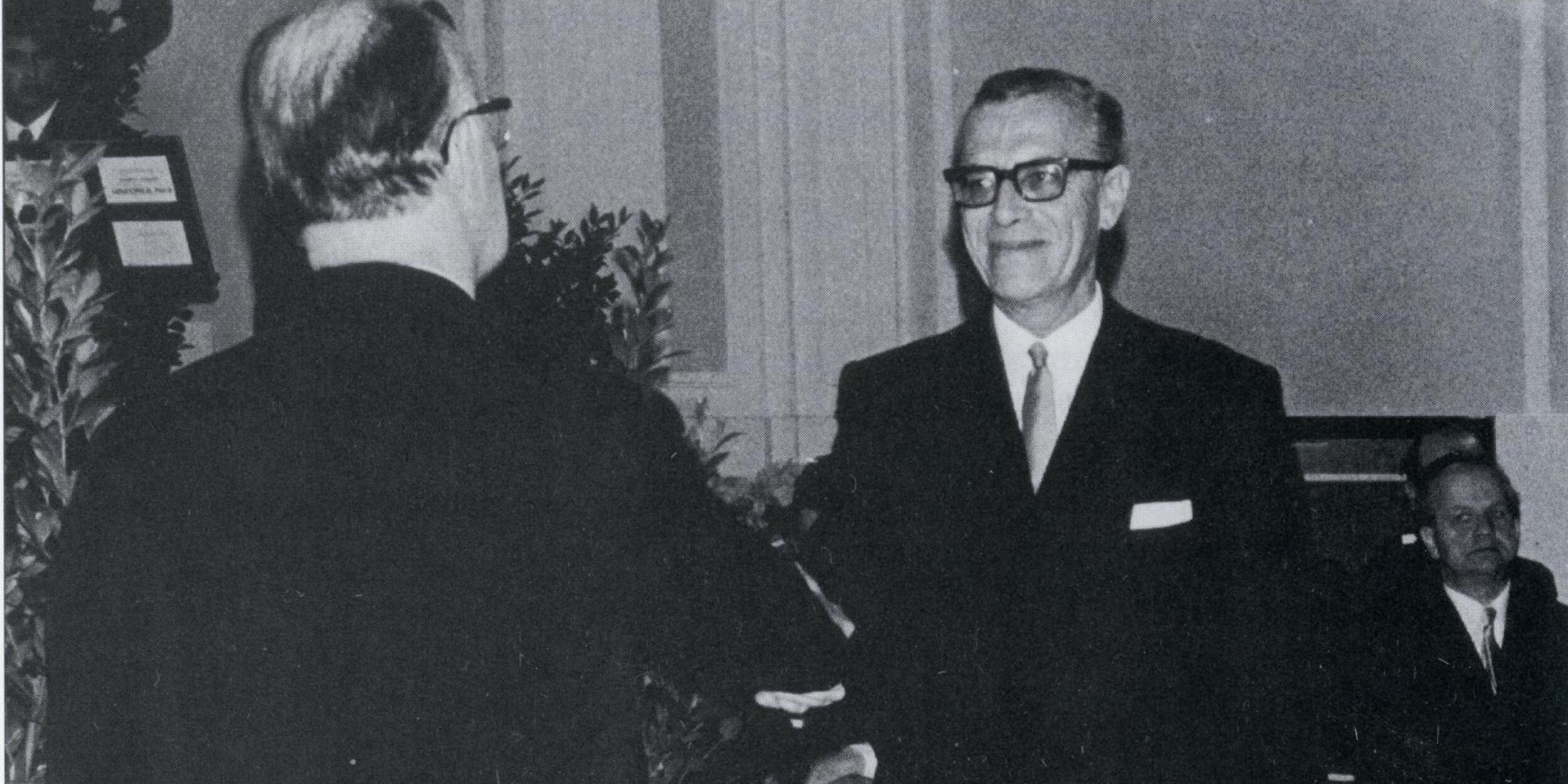

Bild: Der letzte vom Ministerium eingesetzte Präsident Robert Wagner übergibt die Leitung des Mozarteums dem ersten demokratisch gewählten Rektor Paul von Schilhawsky (Foto: Privatbesitz von P. v. Schilhawsky)

Buchpräsentation

Am 7. Oktober 2021 präsentierte der Kunst-ARCHIV-Raum in einer Hybrid-Veranstaltung gemeinsam mit der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, der Universität für angewandte Kunst Wien und der Kunstuniversität Graz die Publikation “Auf dem Weg zur Kunstuniversität: das Kunsthochschul-Organisationsgesetz von 1970“.

1970 wurden die damaligen Akademien für Musik und darstellende Kunst in Graz, Salzburg und Wien sowie die Akademie für angewandte Kunst in Wien zu Hochschulen. 50 Jahre später starteten die Archive der vier Kunstuniversitäten ihr Buch-Projekt und legten im Herbst 2021 das Ergebnis der ersten gemeinsamen Forschungsarbeit vor. Die Publikation ist der historischen Aufarbeitung der ersten Schritte in die Autonomie gewidmet, wie etwa der Demokratisierung der Hochschulen sowie der Gleichstellung von Kunst und Wissenschaft.

In vielfältigen Beiträgen wird ein Bogen gespannt von den Ursprüngen und Entwicklungen der Konservatorien im 19. und 20. Jahrhundert zum Entstehungsprozess und den Herausforderungen der neuen Strukturen an den einzelnen Hochschulen, bis zu den Auswirkungen, Entwicklungen und Perspektiven, die diese mit sich brachten und auch heute noch bringen. Sie gehen den Anfängen von Selbstbestimmung, Mitsprache und Gleichstellung in ihren Institutionen nach – allesamt brisante Themen, die auch aktuell wieder an den Universitäten diskutiert werden.

Die Präsentation fand zeitgleich in den drei beteiligten Städten statt und die von den einzelnen Universitäten gestalteten Teile wurden via Video-Konferenz jeweils an die anderen Institutionen übertragen.

Die Publikation ist im Kunst-ARCHIV-Raum der Universität Mozarteum Salzburg erhältlich.

In ihrer ersten gemeinsamen Forschungsarbeit veröffentlichen die Archive der Universität Mozarteum, der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz und der Universität für angewandte Kunst Wien die Geschichte ihrer Kunsthochschulwerdung: Die Publikation ist der Aufarbeitung der ersten Schritte in die Autonomie gewidmet, der Demokratisierung der Hochschulen sowie der Gleichstellung von Kunst und Wissenschaft.

Von der Akademie zur Hochschule

Die Historie der Hochschulwerdung der ehemaligen österreichischen Kunstakademien ist zu gleichen Teilen spannend wie historisch höchst bemerkenswert, nicht nur im aktuellen Kontext der Novelle des Universitäts- und Hochschulgesetzes. Die Dimension des Kunsthochschul-Organisationsgesetz (KHOG) von 1970 stellt die Verankerung der rechtlichen Grundlage für die heutigen Kunstuniversitäten dar und manifestierte sich auch als ein politisches Statement, eine Bekennung zum Stellenwert der Künste und zur Notwendigkeit der Stärkung der künstlerischen (Aus-)Bildung.

Die Entwicklung der österreichischen Kunstakademien verlief bis dahin nicht unähnlich, sie gingen größtenteils auf private Gründungen Anfang bis Mitte des 19. Jahrhunderts zurück, die im Zuge unterschiedlicher Entwicklungsstufen zu Akademien wurden. Die Akademien in Wien, Graz und Salzburg stellten, basierend auf der Rechtsgrundlage des Kunstakademiegesetzes aus 1948, eine eigene Mischform zwischen Mittelschule und Hochschule dar. Dies zeigte sich in der Verfassung („Präsidialverfassung“) ebenso wie in ihrer Aufgabenstellung: Ein vom Bundesminister für Unterricht ernannter und diesem gegenüber weisungsgebundener Leiter bzw. Präsident leitete die Akademie, das Kollegium aus den jährlich zu wählenden Abteilungsleiter und Abteilungsleiterinnen hatte eine beratende Funktion inne. Die Aufgabe der Kunstakademien war die Ausbildung der künstlerischen Fähigkeiten ihrer Studierenden von der mittleren bis zur höchsten Stufe.

Zwischen Form und Inhalt der Akademie entstand zunehmend eine problematische Diskrepanz: Auf der einen Seite gab es die Herausbildung eines programmatischen Hochschulcharakters und in Teilbereichen eine gesetzliche Gleichstellung mit Hochschulen mit Rektoratsverfassung. Auf der anderen Seite umfasste die Weisungsgebundenheit gegenüber dem Ministerium sämtliche Bereiche der Verwaltung, wodurch es an Autonomie und Selbstverwaltung mangelte. Die Problematik verstärkte sich zunehmend durch fehlende Weisungen „von oben“ und fehlende Korrektive „von unten“. Die Mitte der 1960er-Jahre von den Präsidenten der Kunstakademien mit Nachdruck erhobene Forderung auf Anerkennung des Hochschulcharakters und die Einsetzung der parlamentarischen Hochschulreform-Kommission 1968 gaben schließlich den Anstoß zum Beginn der Hochschulwerdung der Kunstakademien und zur Reformierung durch das Kunsthochschul-Organisationsgesetz 1970. Das KHOG verlieh den vorherigen Akademien nicht nur den Hochschulstatus, ein gesetzliches Stimmrecht für Studierende und Lehrende und die Berechtigung, ihre Rektorinnen und Rektoren demokratisch zu wählen, sondern stellte in erster Linie Musik, Darstellende Kunst und Bildende Kunst mit Wissenschaft gleich. So konnten die Hochschulen neue Abteilungen und Institute schaffen, in deren Rahmen sie den Auftrag zur Forschung im Bereich der Künste verfolgen konnten. Die wissenschaftliche Forschung, die Erschließung der Künste und Kunstlehre und die Durchführung ergänzender Lehrveranstaltungen an den Kunsthochschulen konnte dadurch autonom und selbstbestimmt etabliert werden. Diese „Initialzündung“ führte zu einer immensen Aufwertung des Lehrkörpers und der Studierenden sowie zu einer allgemeinen Steigerung des Ausbildungsniveaus.

Strukturänderungen am Mozarteum im Kontext von Kunst, Wissenschaft und Demokratisierung

„Das steigende Interesse von international erfolgreichen Künstlern und Künstlerinnen machte deren Engagement als Lehrende bei uns möglich, neue Studienpläne und Prüfungsordnungen

wurden erstellt, das erforderliche Niveau für eine Aufnahme in ein Ausbildungsstudium stark

angehoben. Da ich […] international unterwegs war, weiß ich von dem gewaltigen

Imagegewinn, den das Mozarteum durch die Erhebung

in eine Musikhochschule lukrieren konnte.“

So erinnert sich Paul Roczek, ehemaliger Violinprofessor, Vizerektor und Leiter der Internationalen Sommerakademie der Universität Mozarteum, an den Aufschwung durch die Hochschulwerdung in Salzburg. Ein Aufschwung, den vor allem der erste Rektor der neuen Hochschule Mozarteum Paul von Schilhawsky durch seine europaweiten Kontakte bewirken konnte. Auch die Studierenden nutzten die neue Gelegenheit zur Mitsprache nachhaltig: Als Vorbereitung zum neuen Gesetz und zur Umwandlung der Musikakademien in Hochschulen richtete sich die ÖH am Mozarteum ein.

Die Strukturänderungen schufen an der Hochschule Mozarteum neben der Einrichtung der ersten neuen Institute auch die Grundlage für die neue künstlerische Abteilung für Kunsterziehung. Damit vereinte sie ab 1975 als einzige österreichische Kunsthochschule alle drei Sparten der Kunst: Musik, Darstellende Kunst und Bildende Kunst. Ein Alleinstellungsmerkmal, das bis heute besteht. Eine zusätzliche Besonderheit der Kunsterziehung in Salzburg war, dass sie seit Beginn an mit eigenen künstlerischen Professuren ausgestattet ist, im Kontext künstlerischer Lehramtsstudien bis heute eine Ausnahme. Die Herausforderungen auf dem Weg zur Gründung der Abteilung für Kunsterziehung am Mozarteum werden in der Publikation durch den Beitrag von Hildegard Fraueneder erstmals im Detail aufgearbeitet.

Ein Brückenschlag in die Zukunft

„Auf dem Weg zur Kunstuniversität: das Kunsthochschul-Organisationsgesetz von 1970“ spannt in vielfältigen Beiträgen einen Bogen von den Ursprüngen und Entwicklungen der österreichischen Kunstakademien im 19. und 20. Jahrhundert über den Entstehungsprozess und die Herausforderungen der neuen Strukturen an den einzelnen Hochschulen bis hin zu den Auswirkungen, Entwicklungen und Perspektiven, die diese mit sich brachten und auch heute noch bringen. Sie gehen den Anfängen von Selbstbestimmung, Mitsprache und Gleichstellung in ihren Institutionen nach: ähnlich den brisanten Themen, die auch aktuell wieder an den Universitäten diskutiert werden.

(Ersterschienen in den Uni-Nachrichten / Salzburger Nachrichten am 6. Oktober 2021)